環境方針・体制

KDDIの環境方針と体制

KDDIは、代表取締役社長による承認をもって、環境保全への姿勢を「KDDI環境憲章」として制定しました。その中で、最上位概念である「基本理念(地球環境問題に対する考え方)」と具体的な取り組みを方向づけるための「方針」を定めています。

また、環境意識を高めるため、自社の事業活動が環境に及ぼす影響について、研修などの社内啓発を通じて従業員の理解を促進するとともに、社内外のステークホルダーとのコミュニケーションにより、環境課題の解決を図ります。

本憲章は、KDDIグループ※1だけでなく、KDDIのパートナー企業やサプライヤー企業※2に対しても賛同・協力を働きかけるとともに、当社のあらゆる事業活動を対象とします。

- ※1KDDI本体および連結子会社など

- ※2流通・物流、業務委託先など

KDDI環境憲章

「KDDI環境憲章」は、最上位概念である「基本理念(地球環境問題に対する考え方)」と、具体的な取り組みを方向づけるための「行動指針」の2層構成となっています。

KDDIグループは、かけがえのない地球を次の世代に引き継ぐことができるよう、地球環境保護を推進することがグローバル企業としての重要な責務であるととらえ、豊かな地球を未来につなぐための取り組みを続けていきます。

その実現に向けた大きな原動力となるのは、企業や組織の枠組みを超えた協調・共創によるイノベーションだと私たちは考えています。

私たちが提供する安心・安全な通信基盤を通じて、通信があらゆる産業に溶け込み、事業活動やお客さまの生活の様々な場面で課題解決を後押しすることで、地球環境への負荷を低減させ、持続可能で強靭な社会の実現に貢献します。

加えて、私たちがこれまでに培ってきた通信をはじめとする先端技術を基に、多様で複雑な社会・環境課題の解決に資するインパクトを創出し、お客さまとの接点を活かしたサービスを提供することで、事業基盤である環境・社会と共に持続的な成長を目指します。

私たちは、環境、社会、経済の好循環を創出する成長志向型のサステナビリティ経営を推進し、脱炭素社会の実現、生物多様性の保全、循環型社会の形成に向けて取り組むことで、豊かな地球を未来につなぎます。

環境に配慮した事業の推進

自社の事業活動における環境負荷を定期的に監視し、継続的な改善に努めます。そのために必要な環境マネジメントシステムの構築と運営を行います。また、当社のサプライチェーンにおいて地球環境に及ぼす影響を定量的に評価し、環境負荷低減に向けた取り組みを推進します。それぞれの対応策に対しては目標設定を行い、活動の推進を図ります。具体的な取り組み概要は、以下の通りです。

- (1)脱炭素社会の実現

気候変動による生態系および人間社会に対する深刻な影響の拡大を抑止するため、基地局などの省エネルギーや、再生可能エネルギーの利用拡大などにより温室効果ガス排出量の削減、脱炭素社会の実現に貢献します。 - (2)循環型社会の構築

生物資源の枯渇防止や、自然環境悪化の抑制のための、資源循環、適切な廃棄物管理を継続的・積極的に行い、循環型社会の構築に貢献します。 - (3)生物多様性の保全

生物多様性の観点で国内外の重要な地域において、自然環境に及ぼす影響の回避・低減をします。また、事業活動によって生じる自然への影響を上回る復元や再生などの事業を通じた保全活動を推進します。

- (1)脱炭素社会の実現

法規制などの遵守

環境関連法規、条例などの規制、および要求事項を遵守します。

ステークホルダーとの協働による製品・サービスの開発、提供

ICT技術データなどを活用し、社会や地域における環境課題の解決に貢献するサービスの開発・提供に努めます。また、地域社会、NGO/NPO、パートナー企業など、様々なステークホルダーとの連携、協力を深め、環境価値の創造に取り組みます。

情報開示とコミュニケーション

自社の事業活動が環境に及ぼす影響について、従業員の環境意識を高めるため、研修などの社内啓発を通じて理解を促進するとともに、社内外のステークホルダーとのコミュニケーションや情報開示を積極的に行います。

環境方針の推進体制

サステナビリティに係る方針・コミットメント※およびその実施については、サステナビリティ委員会によって議論の上、策定されます。重要性に応じてこれらは取締役会に報告され承認されます。経営陣の役割は、環境問題、人権、ガバナンスのリスク・機会を認識したビジネス運営を促進することです。

- ※環境憲章、生物多様性コミットメント、森林破壊ゼロへのコミットメント、ステークホルダーエンゲージメントポリシー、人権方針、労働安全衛生方針など

サステナビリティ委員会配下の部会

- カーボンニュートラル部会

:エネルギーに関係する技術部門の経営幹部などにより構成されカーボンニュートラル実現に向けた目標値並びに施策の検討をする会議

- 人権部会

:人権尊重の取り組みが必要となる社内関係部門(購買・人事部門など)の経営幹部などにより構成され人権尊重の推進施策並びに目標を検討する会議

中長期環境保全計画「KDDI GREEN PLAN」

KDDIは現在、環境保全計画「KDDI GREEN PLAN」を推進しています。「地球環境との調和」を経営理念の一つとし、「脱炭素社会の実現」「循環型社会の形成」「生物多様性保全」を重点課題として取り組んできました。さらに、中長期的な企業価値向上のため、リスクの低減と事業機会の創出についての目標を新設し、さらなる環境価値向上を目指し、活動の活発化を推進していきます。

本計画・目標は代表取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会での承認をもって策定され、KDDIグループ、サプライヤー、パートナーを適用範囲としています。

| リスクの低減 | 事業機会の創出 | |

|---|---|---|

| 脱炭素社会 |

|

|

| 循環型社会 |

|

|

| 生物多様性 |

|

|

各目標の詳細、取り組みについては以下参照

脱炭素社会・カーボンニュートラル・ネットゼロ

KDDI グループは、かけがえのない地球を次の世代に引き継ぐことができるよう、地球環境保護を推進することがグローバル企業としての重要な責務であるととらえ、豊かな地球を未来につなぐための取り組みを続けていきます。

2030年度末までにKDDIグループ全体のScope1 + 2のCO2排出量を実質ゼロ※1に、2040年度末までに

Scope3を含むサプライチェーン全体からのCO2排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ※2」を目指します。

KDDIグループのCO2排出量ゼロに向けた計画

| Scope1KDDIグループ CO2排出量の 約2% |

主な内訳 | 通信設備の自家発電、ケーブル船舶の燃料消費、火力発電 | |

|---|---|---|---|

| 手法 | 品質が確保されたカーボンクレジット(吸収・除去系(炭素吸収・除去由来))によるオフセットを予定 | ||

| Scope2KDDIグループ CO2排出量の 約98% |

主な内訳 | 約99%が電力(うち基地局が約50%、局舎・データセンターが約50%)、約1%が熱・蒸気 | |

| 手法 | 電力 |

全世界のTelehouseブランドのデータセンターは、2025年度末までに上記手法により利用する電力の実質再生可能エネルギー100%を目指します※4。 |

|

| 熱・蒸気 | 電気への切替え、品質が確保された証書・カーボンクレジット(吸収・除去系(炭素吸収・除去由来))によるオフセットを予定 | ||

| Scope3 | 主な内訳 | 約95%がカテゴリ1(サービス・製品の購入)とカテゴリ2(資本財) | |

| 手法 | 取引先にCO2排出量の見える化や削減に向けた取組みを依頼と支援 (対話やガイドブック提供などによるCO2排出削減ノウハウ共有など) |

||

- ※1Scope1 + 2の97%以上を削減し、残余分の約3%は品質が確保されたカーボンクレジットなどによるオフセットを予定

- ※2SBTイニシアティブ(SBTi、国際的な気候変動イニシアチブ)が公表している「企業ネットゼロ基準」に則り、KDDIの事業活動に関わる排出(Scope1およびScope2)に加え、Scope3を含むサプライチェーン全体からのCO2排出量を実質ゼロにします(Scope1 + 2を97%以上、ならびにScope3を90%以上削減(中間目標として2030年度に2019年度比28%削減)し、それぞれの残余分(Scope1 + 2の3%以下ならびにScope3の10%以下)は品質が確保されたカーボンクレジットなどによるオフセットを予定)

- ※3略称・略語

- PPA:電力購入契約、Power Purchase Agreementの略称。電力需要家が所有する遊休地などにPPA事業者が太陽光発電設備を設置し再生可能エネルギー電気を調達するシステム

- RE100:再生可能エネルギー、Renewable Energy 100%の略称。事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブ

- 追加性:企業自身が太陽光発電設備などを新たに導入することで社会全体の再エネ導入量を増やすことにつながる効果を持つこと

- FIT:固定価格買取制度、Feed-in-tariffの略称。太陽光や風力などの再生可能エネルギーからつくられた電気を、国で定めた価格で買い取るように電力会社に義務づけるための制度

- I-REC:海外の再エネ電力証書、International Renewable Energy Certificateの略称。海外における再エネ電力証書の1つ

- ※4データセンターにおける目標について

- 本目標の対象であるデータセンター「Telehouse」とは、KDDIグループが建物・設備を保有するデータセンターを指し、他社のデータセンター施設や設備の一部を借り受けてサービス提供する形態を除きます。

- 本目標は、自社事業用通信局舎、他社サービス再販、および連結決算外のデータセンターは含んでおりません。自社事業用通信局舎においては2030年度までにCO2排出量実質ゼロ達成(Scope1 + 2を対象)を目指します。

- Scope2の電力に関しては2025年度までに実質再生可能エネルギー100%達成を目標にしていますが、熱・蒸気に関しては2030年度までにScope1と合わせてCO2排出量実質ゼロ達成を目指します。

- Telehouseをご利用のお客さま自身が環境価値を調達される場合は、対象から除く場合があります。

- 閉局を予定しているデータセンターは本目標の対象外としております。

再生可能エネルギー(事業)

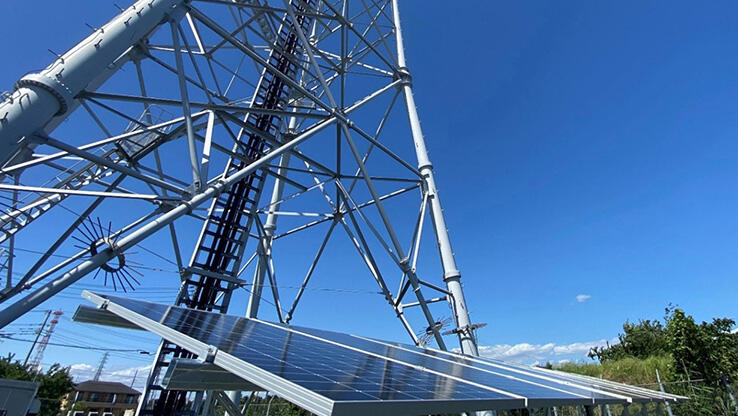

KDDIは2013年11月よりCO2排出量削減への寄与を目的として太陽光発電事業を開始しました。国内4ヵ所7施設の自社保有地の一部に太陽光発電設備を建設、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に基づき、発電した電力を電力会社に販売しています。

KDDIは2021年9月1日から、電気サービス「auでんき」において、再生可能エネルギー比率実質100%でCO2排出量実質ゼロの電力プラン「ecoプラン」を提供しています。調達電力は、太陽光発電や風力発電などに由来するCO2を排出しない環境価値を持つ非化石証書で再生可能エネルギー比率実質100%を実現しています。また、同プランでは、お客さまがお支払いになった電気料金の2%が環境保全活動に寄付される仕組みを導入し、KDDIはお客さまと一緒に、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

子会社の株式会社エナリスでは、環境配慮型サービスとして、RE100に対応した再生可能エネルギー100%の電気を提供する「RE100メニュー」や、調整後排出係数がゼロの電気を供給する「ノンカーボンメニュー」などを提供し、お客さまの地球温暖化への取り組みに事業を通じて貢献しています。

循環型社会

KDDIは、事業活動に伴い発生する廃棄物などの環境負荷を低減するため、資源の有効活用を徹底し、循環型社会の形成に貢献していきます。

更に循環型社会実現に向けて、携帯電話などの電子廃棄物を追跡するための仕組み作りおよび実績値の把握・追跡を行っています。

携帯電話リサイクルの推進

au Style/auショップでお客さまから回収した使用済み携帯電話は、セキュリティの施された室内で、手作業によって、基板、液晶、カメラ、プラスチック、ネジ、アンテナ、モーター、スピーカーなどに分解します。基板から金、銀、銅、パラジウムなどが採取され、ネジやアンテナは鉄製品に、プラスチックは可能な限りプラスチック製品にそれぞれリサイクルされます。携帯電話を機械で分解した場合、焼却処理によりプラスチック類は再資源化されず燃焼します。

また、再資源化は、新たに、石油、鉄、金、銀、銅などの鉱物資源を採掘・精製する必要がなくなり、採掘・精製の際に発生する二酸化炭素を抑制する効果があります。そのためKDDIでは、できる限り無駄なく再資源化を行うためにすべての分解を手作業で行うことを徹底しています。こうした携帯電話のマテリアルリサイクルと手分解作業における障がい者の就労機会創出の取り組みが評価され、公益社団法人日本フィランソロピー協会が主催する「企業フィランソロピー大賞」において、「企業フィランソロピー賞 資源の循環賞」を2021年2月19日に受賞しました。

更に端末回収促進のため、au Style/auショップ・UQスポット・トヨタ au取扱店・おもいでケータイ再起動の会場で使用済み端末を回収するためのボックスの設置や周知を行っております。

携帯電話のリサイクルの基本的な流れ

KDDIグループでは、スマートフォンの分解を通して、マテリアルリサイクル・循環型社会について理解を深めるプログラム、「スマホ分解教室」を全国各地で開催しています。

2023年度は全19回、15都道府県にて開催し、347人の小中学生にご参加いただきました。

- KDDIのスマホ分解教室

携帯のリサイクルが社会へ与える影響

使用済み携帯電話を安全・確実に回収・再資源化することで、社会全体の廃棄物処理負担を軽減しており、回収工程で得られる貴金属や素材を社会に循環させ、資源の持続的利用を実現しています。さらに取り組みを通じ、誰もが参加できる循環型社会の実現を加速させています。これらは当社マテリアリティのカーボンニュートラルの実現にもつながる一つの取り組みであり、引き続き取り組みを強化してまいります。

なお24年度の取り組みによる社会影響を金額換算をすると54百万円※という結果となりました。

- ※24年度に回収した携帯電話の売却額合計

生物多様性

生物多様性を含む自然資本の喪失という環境課題によって、自社のバリューチェーンにおけるリスクが増加する可能性があります。一方、KDDIの通信やIoT技術など、さまざまな技術を活用した事業を通して環境課題解決に貢献することは、自社の持続的成長にもつながります。また、地球温暖化をはじめとする気候の変化、生態系の破壊などの環境問題、人権問題や貧富の格差拡大など、深刻化する課題に対し、国際機関や評価機関、開示枠組みを作るなどのタスクフォース、投資家、お客さま、取引先、企業の従業員などのステークホルダーの動きが活発化しています。

KDDIは、自然と共生する社会の実現に向けて、サプライヤー、パートナーの皆さまとともに、事業を通じた生物多様性保全と森林破壊ゼロに向けた取り組みを推進します。

生物多様性の観点で重要な国内外の地域において、当社事業活動に伴う生物多様性への影響の低減を目指し、ノーネットロスおよびネットポジティブインパクトを実現します。

まず、当該地域およびその周辺で通信設備の建設による土地利用変化を回避します。やむを得ず当該建設が土地利用変化を伴う場合、生物多様性への影響の最小化および回復・復元を行い、2030年度までの森林破壊防止を実現します。

国際的な気候変動イニシアチブSBTiから「ネットゼロ目標」の認定を取得

KDDIグループは、国際的なイニシアチブ「SBTi(Science Based Targets initiative)」によるSBT Net-Zero認定を取得しました。ネットゼロ目標達成に向け、通信設備などの省電力化、再生可能エネルギーへのシフト、サプライヤーとの連携を通じた気候変動対策などをより一層推進し、地球環境保全に貢献していきます。

環境保全活動

自然環境に大きな恩恵を受けているKDDIグループとして、環境課題に対する活動を推進することが重要だと考えております。かけがえのない地球を次の世代につないでいくために、KDDIグループの社員は、地域の皆様、行政、大学、NGO・NPOなど多様なステークホルダーの皆様と協力して地球環境を保全する様々な活動に取り組んでいます。

カーボンニュートラル実現に向けた政策決定者への働きかけと外部団体との協働

KDDIは中期経営戦略においてカーボンニュートラルの実現をマテリアリティの一つと考えています。課題解決の方策の一つとして、気候に影響を及ぼす可能性がある政策、法律、または規制に対して、直接的または間接的に国内・海外の拠点における活動を対象としてエンゲージメントを行っています。

KDDI渉外部門が総務省や経済産業省などの政策決定者からの働きかけについて常時情報を収集しており、対応が求められている案件は社内の関連部署へ情報が展開されます。展開された気候変動関連で重要な課題は、関連部署で検討を行い、その検討結果をカーボンニュートラル部会やサステナビリティ委員会に報告し、サステナビリティ委員会の委員長である社長が最終責任を負うとともに、KDDI渉外部門を通して政策決定者へ直接的に対応します。また、業界団体での活動がパリ協定(平均気温上昇を産業革命以前より2℃低く保つとともに、1.5℃未満に抑える)に沿うものであるか、当社の気候変動に関する方針、取り組みの方向性と合致しているかの評価・管理を含め、委員長の責任の下、サステナビリティ経営推進本部が監視しています。

一方で、KDDIから政策決定者へ働きかける場合は、個別企業の働きかけでは効果が期待できないため、カーボンニュートラル部会やサステナビリティ委員会に報告後、業界団体を取りまとめる経団連を通じて間接的に政策決定者への働きかけを行います。加盟している団体において、対策が不十分な場合には、他社と共同して対策強化に向けた提案を行うほか、それでも不十分である場合には団体からの脱退も検討します。

以上のような、政策決定者への直接的なアプローチや間接的なアプローチ、スタートアップ企業への資金援助という各種エンゲージメントを通して、KDDIおよび社会のカーボンニュートラルの実現に向けた活動を行っています。